○田原本町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務取扱要綱

平成22年4月1日

告示第29―1号

田原本町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務取扱要綱(平成14年田原本町告示第21―3号)の全部を改正する。

(目的)

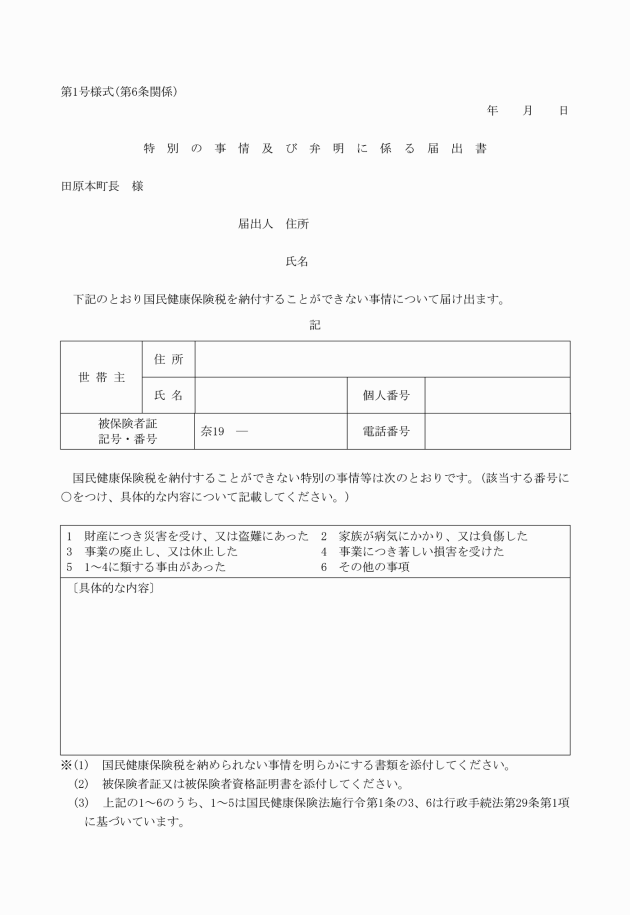

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、国民健康保険事業の健全な運営に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づく被保険者証及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書等」という。)の交付等に関する取扱い及び保険給付の一時差し止め等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例 田原本町国民健康保険税条例(昭和35年田原本町条例第18号)をいう。

(2) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定により、更新の期日を通例定める期日より前の期日に定めた被保険者証をいう。

(3) 納期限 条例第12条の規定による納税通知書に定める納期限をいう。

交付基準 | 有効期限 |

前年度滞納額を2分の1以上納付しており、納付誓約を履行し年度内に完納する見込みの者 | 6か月以内 |

納付誓約を履行しているが、滞納額が高額である者 | 3か月以内 |

(1) 納付誓約を誠実に履行しない者 (2) 納税相談等に応じず、引き続き納税相談等を行う必要がある者 (3) 急病等で緊急に医療機関を受診する必要がある者 (4) その他納税指導上特に必要と認められる者 | 1か月以内 |

(被保険者証の返還)

第4条 納期限から1年を経過して保険税を納税していない世帯主に対しては、町長は、法第9条第3項の規定により被保険者証(前条の規定に基づき交付された短期被保険者証を含む。以下同じ。)の返還を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、納期限から1年を経過しない場合においても、法第9条第4項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができるものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主

(2) 施行令第1条に定める特別の事情があると認められる世帯の世帯主

2 前項の規定による届出書には、施行規則第15条第2項の規定に基づき、当該届出に係る被保険者証の添付を要する。また、施行規則第5条の8第3項の規定に基づき、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

3 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会の付与については、第1項の届出書の提出でこれに代えるものとする。

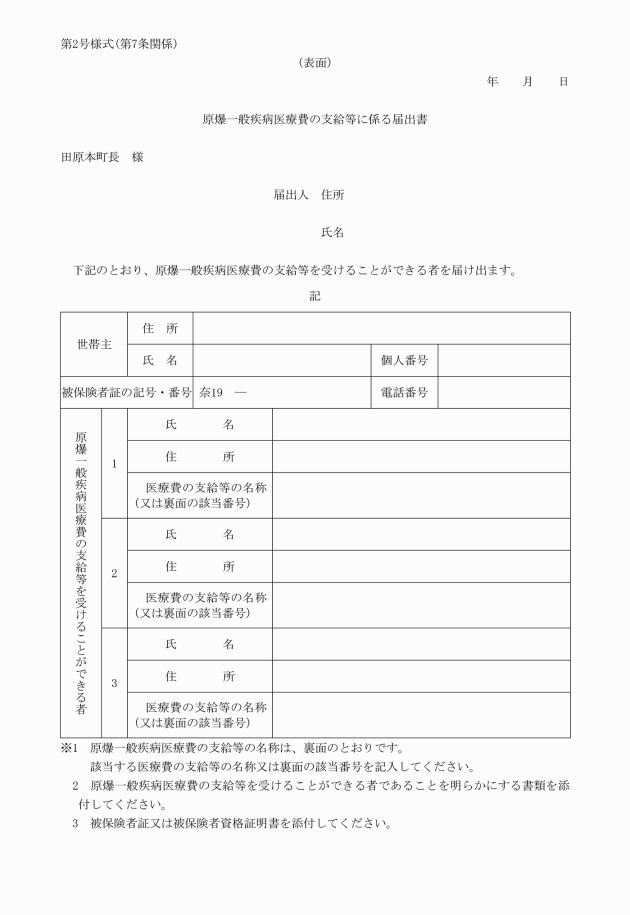

2 前項の規定による届出書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証明する書類の添付を要する。

3 第1項の規定にかかわらず、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の有無が公簿等により確認できる場合は、当該届出書の提出を省略することができる。

(資格証明書交付対象者選定委員会)

第8条 法令、要綱、要領その他の基準等を厳正に運用し、より公平かつ明確な手続きにより、資格証明書の交付の対象となる世帯主を選定するため、町長は、資格証明書交付対象者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、健康福祉部長、保険医療課長及び同課長補佐、税務課長及び同課長補佐、保険医療課国保医療係長並びに税務課収納・債権整理係長の職にあるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会には委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は健康福祉部長を、副委員長は保険医療課長をもって充てる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときはその職務を代理する。

(委員会の開催)

第11条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、国民健康保険の給付、保険税の賦課、保険税の徴収を分掌する委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決するものとする。

(委員会の議事)

第12条 委員会は、法、施行令、施行規則及びこの要綱の規定に基づき選定された資格証明書交付対象者の個別事情を検討し、資格証明書の交付がやむを得ないものと認定できるか否かを審査する。

2 第6条の規定に基づく特別の事情及び弁明に係る届出書の提出を受けたときは、当該届出の内容に基づき、審査する。

(結果の通知)

第13条 委員会の決定があったときは、前条の規定に基づく審査の結果を通知する。

(資格証明書の交付)

第14条 第6条の規定により提出を求めた特別の事情及び弁明に係る届出書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。

2 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めた世帯主が当該返還の請求に応じない場合であって、当該被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、施行規則第5条の7第2項の規定により当該被保険者証が返還されたものとみなす。

3 世帯主(前項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項及び施行規則第6条第2項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、その者に係る有効期間を6か月とする被保険者証を交付する。

4 前項の規定により交付された有効期間を6か月とする被保険者証の有効期間が経過した際に、その世帯に属する他の被保険者に引き続き資格証明書が交付されており、その者が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者であるときは、有効期間を6か月とする被保険者証を継続して交付する。

5 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、田原本町国民健康保険条例(昭和35年田原本町条例第17号)第13条の規定により過料を科する。

6 資格証明書を交付したときは、施行規則第7条の3の規定に基づき、検認又は更新を行うものとする。また、資格証明書の記載事項の異動について、管理しなければならない。

(資格証明書の交付日)

第15条 資格証明書の交付日は、当該資格証明書の交付を受けることとなる世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

2 第14条第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなす場合は、資格証明書の交付日は、当該被保険者証の有効期間の満了日の翌日とする。

(資格証明書の有効期間)

第16条 資格証明書の有効期間は、1年を超えない範囲内で、当該資格証明書の交付の対象となった世帯の納税状況等を総合的に勘案して決定するものとする。

(資格証明書交付世帯に対する被保険者証の交付)

第18条 資格証明書交付世帯の世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、法第9条第7項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 当該世帯主が、滞納している保険税を完納したとき。

(2) 当該世帯主に係る滞納額の著しい減少があると認められるとき。

(3) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があると認められるとき。

3 資格証明書交付世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。この場合において、第7条の規定を準用する。

(資格証明書交付世帯における被保険者の異動)

第19条 資格証明書交付世帯において、当該世帯に属する被保険者の異動の届出があった場合の資格証明書の取扱いは、異動の対象となった世帯の保険税の納税状況により、この要綱の規定に伴い判断するものとする。

(特別療養費の支給)

第21条 資格証明書交付世帯の被保険者が、法第40条に規定する保険医療機関等又は法第54条の2に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)について療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、当該世帯の世帯主から施行規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

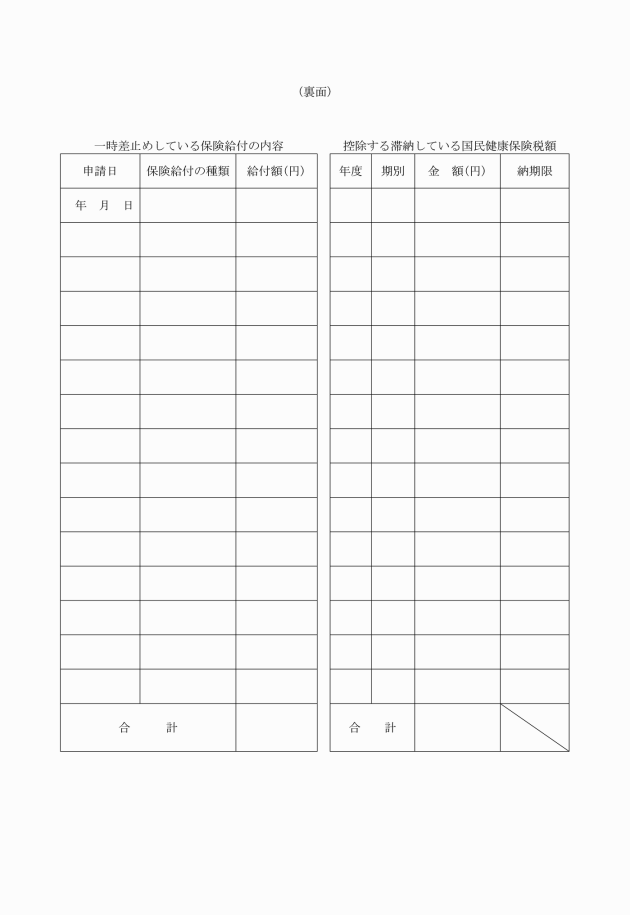

(保険給付の一時差止め)

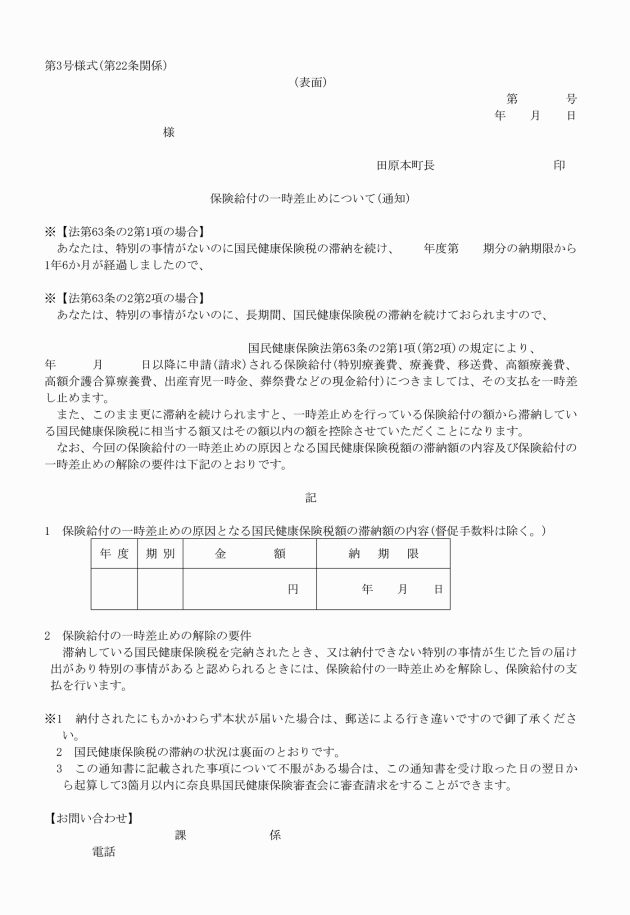

第22条 法第63条の2第1項の規定により、1年6か月間が経過するまでの間に、当該保険税を納税しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から1年6か月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第23条 保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保険給付の一時差止めを解除する。

(1) 当該世帯主が、滞納している保険税を完納したとき。

(2) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があると認められるとき。

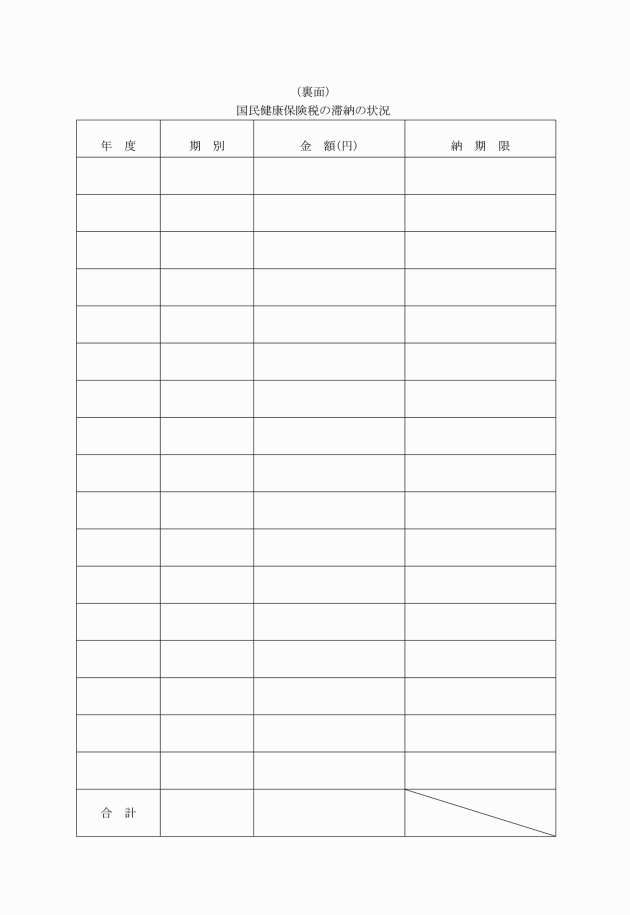

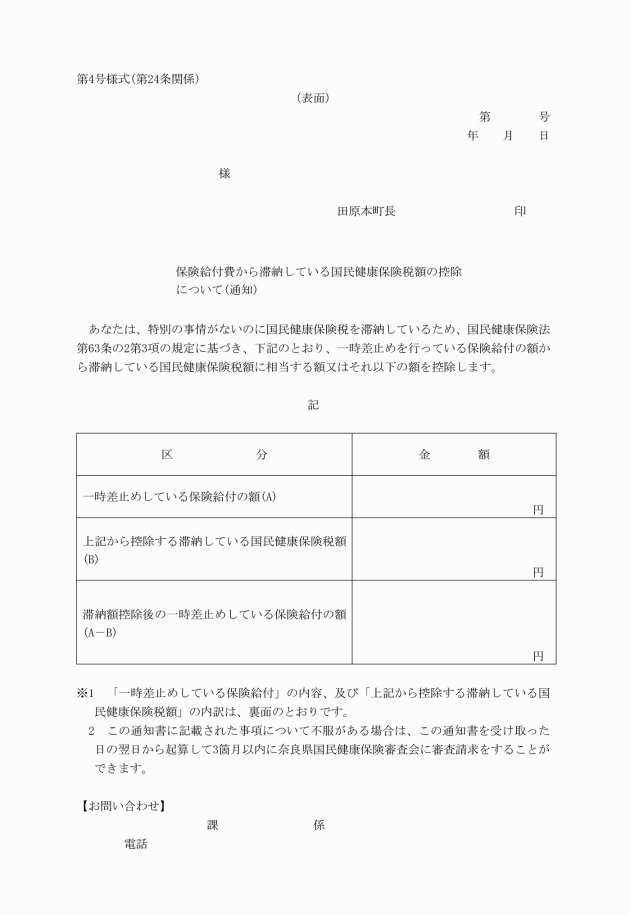

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第24条 資格証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納税しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。

(納税相談の継続)

第25条 資格証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納税相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納税を促進する。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成22年度の保険税から適用し、それ以前の措置については、なお従前の例による。

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

3 第22条の規定に基づく保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成23年3月31日までに出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

附則(平成25年3月29日告示第24号)抄

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成25年12月1日告示第62―2号)

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日告示第20号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日告示第104号)

(施行期日)

1 この要綱中第1号様式及び第2号様式の改正規定は平成28年1月1日から、第3号様式及び第4号様式の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務取扱要綱第1号様式から第4号様式までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年4月1日告示第27―21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日告示第22―11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。