○田原本町空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則

令和3年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「略式代執行」とは、町長が、法第22条第10項の規定により措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることをいう。

2 この規則において「緊急代執行」とは、町長が、法第22条第11項の規定により措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることをいう。

3 前2項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(管理不全空家等及び特定空家等の判断)

第3条 管理不全空家等及び特定空家等の判断のための評価項目については、別表第1に定めるとおりとする。

2 管理不全空家等及び特定空家等の町の判断基準等については、別表第2に定めるとおりとする。

(立入調査)

第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(管理不全空家等の通知)

第5条 町長は、空家等が管理不全空家等に該当すると認められるときは、当該空家等の所在地等、用途、管理不全空家等に該当すると認めた日及び管理不全空家等に該当すると認めるに至った事由を、管理不全空家等該当通知書(様式第3号)により当該空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、当該所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。

(管理不全空家等に対する指導及び勧告の方法)

第6条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(特定空家等の通知)

第7条 町長は、空家等が特定空家等に該当すると認められるときは、当該空家等の所在地等、用途、特定空家等に該当すると認めた日及び特定空家等に該当すると認めるに至った事由を、特定空家等該当通知書(様式第7号)により当該空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、当該所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。

(特定空家等に対する助言又は指導の方法)

第8条 法第22条第1項の助言(以下この条において「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。ただし、特定空家等の状態が改善しなかった場合の措置を明確に示す必要がある場合には、書面により行うものとする。

(特定空家等に対する勧告)

第9条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(弁明)

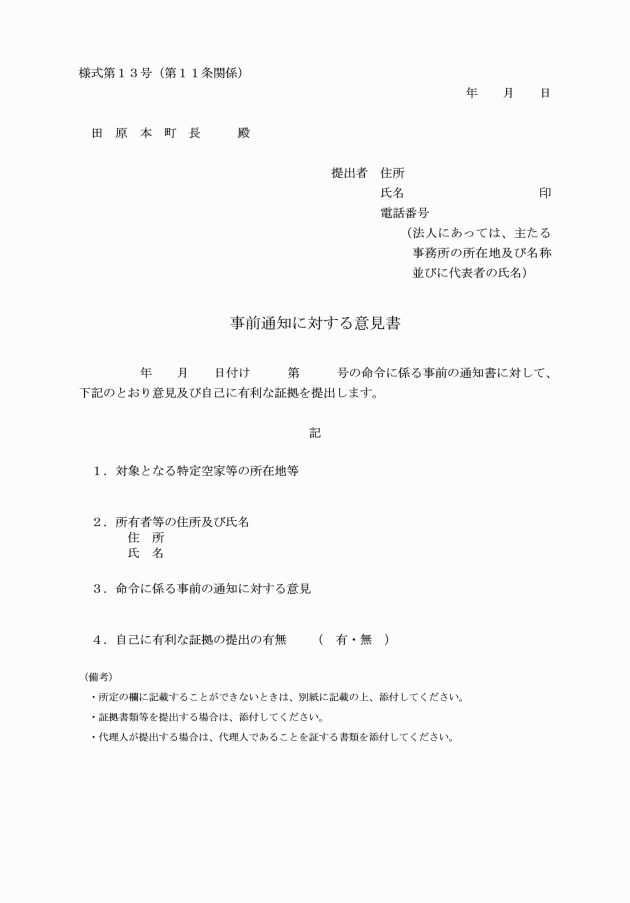

第11条 法第22条第4項に規定する意見書を提出しようとする者は、事前通知に対する意見書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

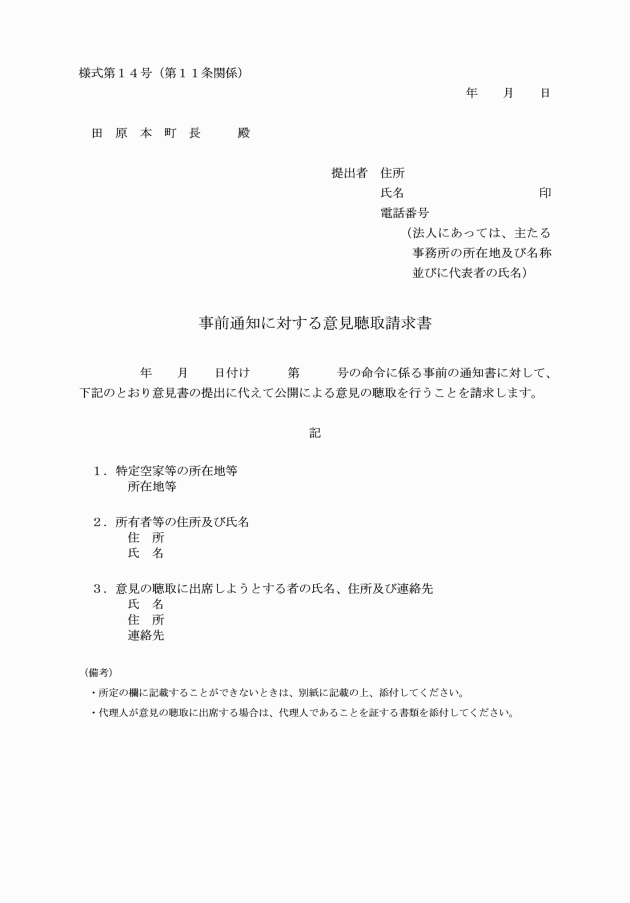

2 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、事前通知に対する意見聴取請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

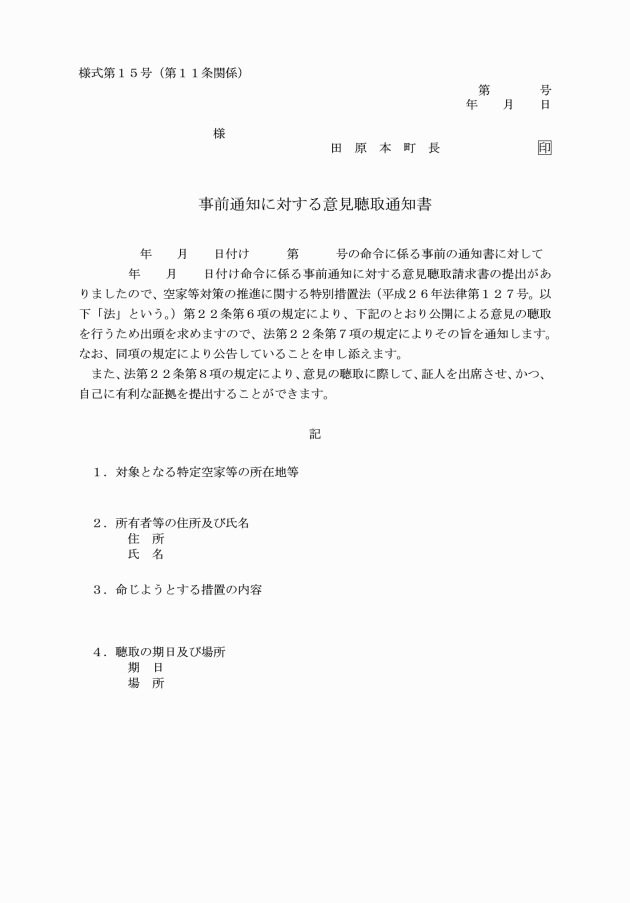

3 法第22条第7項の規定による通知は事前通知に対する意見聴取通知書(様式第15号)により行うものとし、同項の規定による公告は田原本町公告式条例(昭和31年9月田原本町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

(標識)

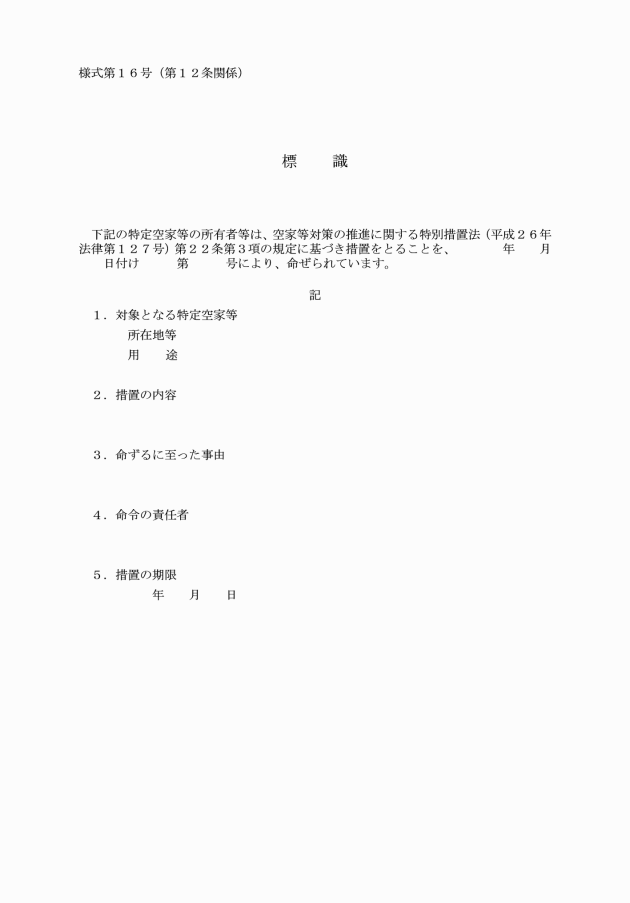

第12条 法第22条第13項の標識の設置は、標識(様式第16号)により行うものとする。

(代執行等)

第13条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第17号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第19号)とする。

4 法第22条第10項の規定による公告は、田原本町公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示等により行うものとする。

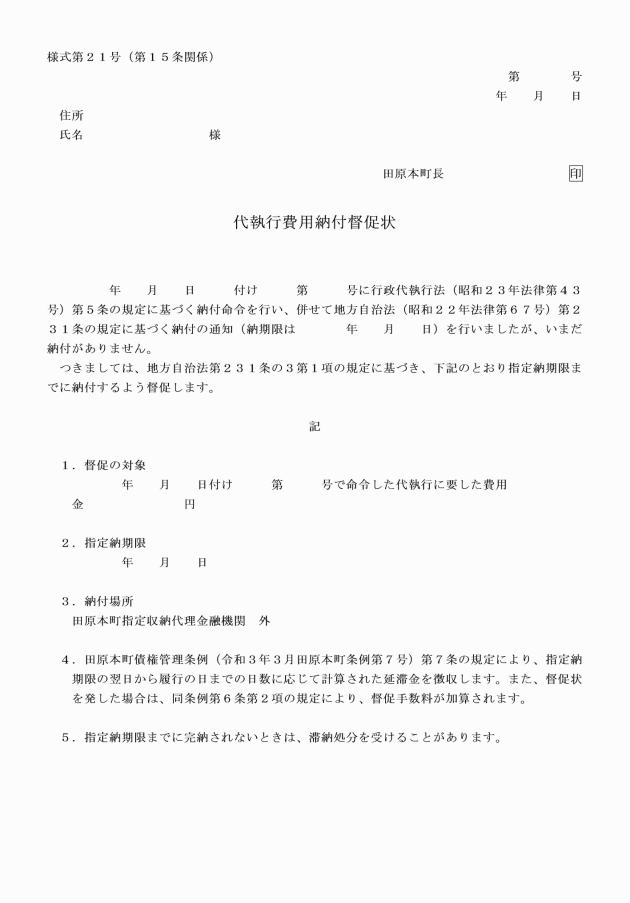

(費用の通知及び命令)

第14条 町長は、代執行、略式代執行及び緊急代執行に要した費用(以下「費用」という。)の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に対し、行政代執行法第5条の規定により代執行費用納付命令書(様式第20号。以下「命令書」という。)により費用を通知するとともに、命令書の発送日から起算して24日以内の納期限を定め、その費用の納付を命令するものとする。

(督促)

第15条 町長は、命令書の納期限までに納入義務者から費用の納付がない場合は、その納期限の翌日から起算して20日以内に代執行費用納付督促状(様式第21号。以下「督促状」という。)によりその納付を督促するものとする。

2 前項の督促の納期限は、当該督促を発した日の翌日から起算して10日を経過した日とする。

(滞納処分等)

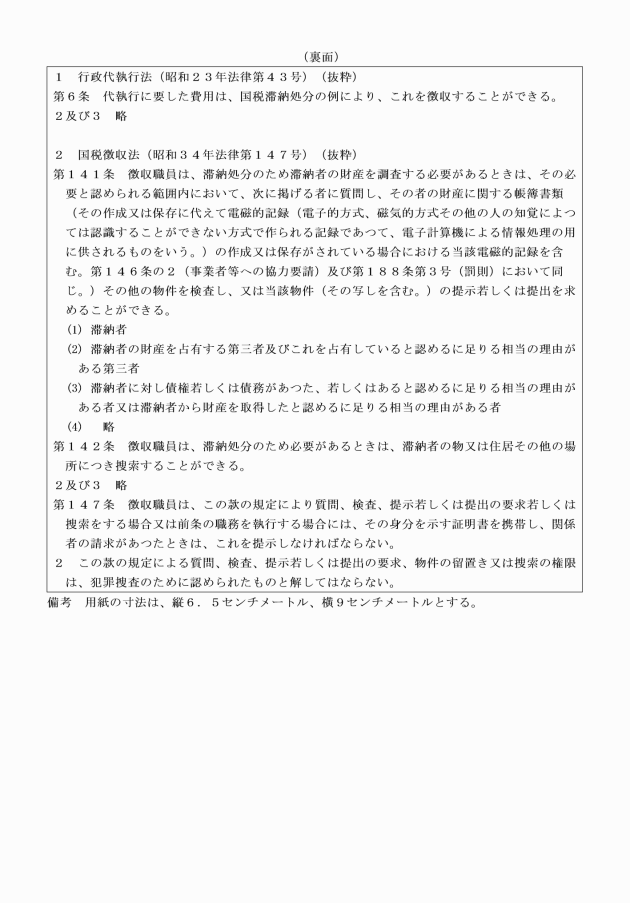

第16条 町長は、督促状の納期限までに納入義務者が費用を納付しない場合は、行政代執行法第6条の規定により国税滞納処分の例により処分するものとする。

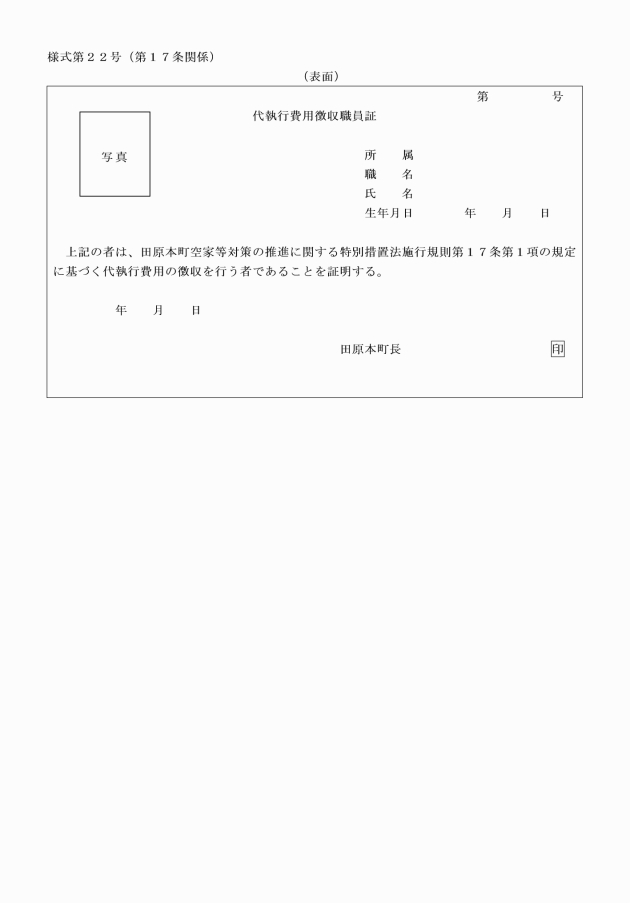

(代執行費用徴収職員)

第17条 町長は、費用の徴収に関して国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定により町長が委任した職員(以下「代執行費用徴収職員」という。)をもって次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 納入義務者の財産の調査、質問及び検査に関すること。

(2) 納入義務者の財産の差押えに関すること。

2 町長は、代執行費用徴収職員に代執行費用徴収職員証(様式第22号)を交付するものとする。

3 代執行費用徴収職員は、第1項各号に掲げる事務を行うときは、代執行費用徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(動産等の取扱い)

第18条 町長は、第9条の勧告書、第10条の命令書、第13条第1項の戒告書、同条第2項の代執行令書(略式代執行を行う場合にあっては、法第22条第10項の規定による公告)における措置について、当該措置の内容が特定空家等の全部又は一部の除却であり、動産等(廃棄物を含む。以下「動産等」という。)に対する措置を含める場合は、所有者等に対し、当該特定空家等の内部又はその敷地に存ずる動産等について、当該措置の期限までに運び出し、関係法令の定めるところにより適切に処理するよう通知するものとする。ただし、法第22条第10項の規定による公告における措置については、その旨を公告することをもってこれに代えるものとする。

2 町長は、代執行、略式代執行及び緊急代執行により廃棄物及び危険を生ずるおそれのある動産等が発生した場合は、関係法令の定めるところにより適切に処理するものとする。

3 町長は、代執行、略式代執行及び緊急代執行時に相当の価値のある動産等又は社会通念上処分をためらう動産等が存する場合は、関係法令の定めるところにより、期間を定めて当該動産等を保管するものとする。

4 前項の期間は、町長が別に定める。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第8―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 建築物の倒壊等により、近隣へ直接的に危険が生じる問題

(1) 「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であるか否かの判断

ア 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある

(ア) 建築物が倒壊等するおそれがある

評価項目 | 評価の考え方 | 細項目 | 評価指標 | |||

要適正管理度 | 近隣への影響 | |||||

建築物の著しい傾斜 | 部材の破損や不同沈下等により、建築物に著しい傾斜が見られるかを評価 | 建築物の傾斜 | ・建築物の傾きが明らかに確認できる。 | A | □ | |

・【立入調査】建築物に1/20以上の傾斜がある。 | A | |||||

・【立入調査】建築物に1/60以上1/20未満の傾斜がある。 | B | |||||

建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等 | 基礎及び土台 | 基礎及び土台に大きな変形又は破損等が発生しているかを評価 | 基礎と土台のずれ | ・【立入調査】土台等が基礎をはみ出す程度のずれがある。 | A | □ |

・【立入調査】土台等が基礎をはみ出さない程度のずれがある。 | B | |||||

基礎の破損・変形等 | ・【立入調査】基礎に著しい(崩壊の危険性が感じられる)破損、変形が見られる。 | A | □ | |||

・【立入調査】基礎に軽微とはいえない破損、変形がみられる。 | B | |||||

土台等の腐食等 | ・【立入調査】土台、接合金物等に著しい(崩壊の危険性が感じられる)腐食、破損、損傷が見られる。 | A | □ | |||

・【立入調査】土台、接合金物に複数の腐食、破損、損傷が見られる。 | B | |||||

柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等 | 構造上主要な部分である柱、はり、筋かい等について、著しい損傷等が見られるか確認し、建築物の耐力等があるかを評価 | 柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等 | ・【立入調査】複数の柱・はり、筋かい、接合金物等に亀裂、著しい(崩壊の危険性が感じられる)腐食、多数のひび割れ等がある、又は複数の柱・はりにずれが発生している。 | A | □ | |

・【立入調査】柱・はり、筋かい、接合金物等に局部的な亀裂、腐食等がある、又は柱・はりにずれが発生しているものがある。 | B | |||||

(イ) 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある

評価項目 | 評価の考え方 | 細項目 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | ||||

屋根ふき材、ひさし又は軒 | 屋根等について、損傷、剥落等していないかを評価 | 屋根等 | ・屋根が変形している、屋根ふき材に著しい剥落がある、軒の裏板等が腐食している、又は軒や雨樋が垂れ下がっている等により、一部落下・飛散している。 | A | □ |

・屋根が変形している、屋根ふき材が剥落している、軒の裏板等が腐食している、又は軒や雨樋が垂れ下がっている(軽微なものを除く。)。 | B | ||||

外壁 | 外壁について、損傷、剥落等のおそれがないかを評価 | 外壁 | ・外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が大きく露出している、壁体を貫通する穴がある、外装材に浮きが生じている等により、一部落下・飛散している。 | A | □ |

・外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している、壁体を貫通する穴がある、外装材に浮きが生じている(軽微なものを除く。)。 | B | ||||

看板、給湯設備、屋上水槽等 | 看板や給湯設備、屋上水槽等について、転倒、飛散のおそれがないかを評価 | 看板、給湯設備、屋上給水等 | ・看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒、破損、脱落又は支持部分の腐食等により、落下・飛散のおそれが非常に高い。 | A | □ |

・看板、給湯設備、屋上水槽等に破損又は支持部分の腐食等が見られる、看板の仕上材料が剥落している(軽微なものを除く。)。 | B | ||||

屋外階段又はバルコニー | 屋外階段又はバルコニーについて、損傷、剥落等のおそれがないかを評価 | 屋外階段又はバルコニー | ・屋外階段、バルコニーに複数の腐食、破損、脱落、又は傾斜があり、落下・飛散のおそれが非常に高い。 | A | □ |

・屋外階段、バルコニーに軽微とはいえない腐食、破損、脱落、又は傾斜がある。 | B | ||||

門又は塀 | 門又は塀について、倒壊、損傷等のおそれがないかを評価 | 門又は塀 | ・門、塀等にひび割れ、破損又は傾斜があり、倒壊・転倒・落下のおそれが非常に高い。 | A | □ |

・門、塀等に軽微とはいえないひび割れ、破損又は傾斜がある。 | B | ||||

(ウ) 擁壁が老朽化し、危険となるおそれがある

評価の考え方 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | ||

擁壁が老朽化により、敷地の地盤の危険性がないかを評価 【参考となる考え方】宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案) | 以下のような状況が顕著であり、危険度が高い。 ・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。 ・水抜き穴がない、詰まりが生じている。 ・ひび割れが発生している。 | A | □ |

以下のような状況が見られる(軽微なものを除く) ・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。 ・水抜き穴がない、詰まりが生じている。 ・ひび割れが発生している。 | B | ||

2 空家等が近隣の生活環境等へ悪影響を与える問題

(1) 「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であるか否かの判断

ア 建築物又は設備等の破損等で悪影響を与える恐れがある

評価の考え方 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | ||

吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性について評価 | ・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。 | A | □ |

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性がある。 | B | ||

浄化槽、排水等の建築物又は設備等から生じる衛生上の悪影響が生じないかを評価 | ・浄化槽等の放置、破損、排水の流出等により、臭気が明らかに感じられる。 | B | □ |

イ ごみ等の放置、不法投棄等が原因で悪影響を与える恐れがある

評価の考え方 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | ||

ごみ、動物等から生じる衛生上の悪影響が生じないかを評価 | ・ごみ等の放置、不法投棄による臭気や多数のねずみ、はえ、蚊等の発生がある。 | B | □ |

(2) 「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であるか否かの判断

ア 適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない

評価の考え方 | 細項目 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | |||

景観計画や都市計画、地域で定められた景観保全に係るルール等に著しく適合しないことにより、地域の景観への悪影響が生じないかを評価 | 景観 | 以下のうち、いずれかに該当する。 ・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態になっている。 ・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又はその他の法令等で定める工作物の形態意匠等の制限に適合しない状態となっている。 ・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。 | B | □ |

イ 周囲の景観と著しく不調和な状態である

評価の考え方 | 細項目 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | |||

屋根、外壁、窓ガラス、看板、立木等、良好な景観を阻害しかねない要素について、地域の景観への悪影響が生じないかを評価 | 屋根、外壁、窓ガラス、看板、立木、ごみ | 以下のうち、2つ以上に該当する。 ・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。 ・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 ・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。 ・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 ・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 | B | □ |

(3) 「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」であるか否かの判断

ア 立木が原因で悪影響を与えるおそれがある

評価の考え方 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | ||

敷地内の立木について、地域の生活環境の保全に関して、悪影響が生じないかを評価 | ・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている、又は立木の枝等が近隣の道路等にはみ出している。 | B | □ |

イ 空家等に住みついた動物等が原因で悪影響を与えるおそれがある

評価の考え方 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | ||

空家等に住みつく動物について、地域の生活環境の保全に関して、悪影響が生じないかを評価 | ・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生している、動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生している、敷地外に動物の毛や羽毛が大量に飛散している、又はシロアリが大量に発生している。 | B | □ |

ウ 建築物等の不適切な管理等が原因で悪影響を与えるおそれがある

評価の考え方 | 細項目 | 評価指標 | ||

要適正管理度 | 近隣への影響 | |||

その他について、地域の生活環境の保全に関して、悪影響が生じないかを評価 | 不審者の侵入 | ・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。 | B | □ |

土砂等の流出 | ・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。 | B | □ | |

別表第2(第3条関係)

1 個別評価

空家等の状態について、適正管理の必要性を表す「要適正管理度」と管理不適切な状態が与える「近隣への影響の有無」の2側面から個別評価を行う。

各評価項目について、「要適正管理度」がA又はBであって、「近隣への影響」があるものに限って、「個別評価」をA又はBとする。(「近隣への影響」がないものについては、「個別評価」をA又はBとしない。)

表1 要適正管理度及び近隣への影響の有無の考え方

要適正管理度 | A:重大な課題を有するもの B:課題を有するもの |

近隣への影響の有無 | 近隣の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か(危険が生じる、不快に感じる) |

表2 個別評価の考え方

近隣への影響の有無 | |||

有 | 無 | ||

要適正管理度 | A | A | ― |

B | B | ― | |

2 判断基準及び判断

個別評価の結果、以下の判断基準で管理不全空家等及び特定空家等を判断する。

また、判断基準と同等と判断できる場合は管理不全空家等及び特定空家等と判断することができるものとする。

判断基準及び判断の考え方

判断基準 | 判断 | |

建築物の倒壊等により、近隣へ直接的に危険が生じる問題 | Aに該当するものが1つ以上ある、又はBに該当するものが3つ以上ある。 | 特定空家等と判断する。 |

Bに該当するものが2つ以上ある。 | 管理不全空家等と判断する。 | |

Bに該当するものが1つ以上ある。 | 該当する項目や近隣への影響の程度を総合的に判断し、必要に応じて経過観察や所有者等への助言・情報提供を行う等の対応を検討する。 | |

空家等が近隣の生活環境等へ悪影響を与える問題 | Aに該当するものが1つ以上ある、又はBに該当するものが3つ以上ある。 | 特定空家等と判断する。 |

Bに該当するものが2つ以上ある。 | 管理不全空家等と判断する。 | |

Bに該当するものが1つ以上ある。 | 該当する項目や近隣への影響の程度を総合的に判断し、必要に応じて経過観察や所有者等への助言・情報提供を行う等の対応を検討する。 | |